開館期間

3月20日~11月30日(通常営業)

休館日 5,6,9,10月末日(土・日に当たる場合は翌月曜日)、年末年始

※冬季営業/12月1日〜3月19日の間も、平日のみ見学可能

開館時間

午前9:00~午後5:00

入館料

おとな(高校生以上) 500円(450円)

こども(小中学生) 300円(260円)

※( )内は20名以上の団体料金

※障がい者手帳ご提示の方と、

付添いの方1名まで半額

ねこ館長日記

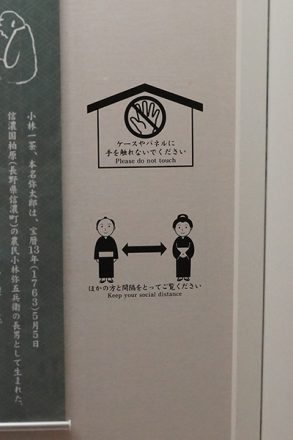

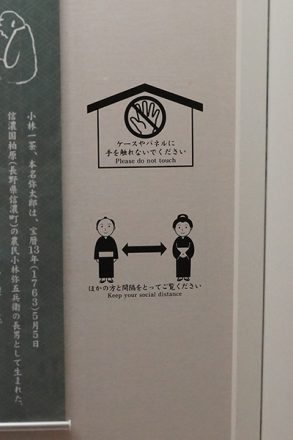

一茶記念館では、来館者の皆様に少しでも安心してご利用いただけるよう、様々な新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。

お客様が直接触れられる場所は、スタッフによる除菌スプレーでの拭き上げを随時実施ております。

エントランスには、ご来館の皆様へのお願いを掲示させていただいております。

また、各所に手指消毒をご用意しております。

館内では、受付や休憩スペースをはじめ、各所でソーシャルディスタンスをとっていただけるよう表示をしております。

展示室内でも同様にソーシャルディスタンスに配慮した掲示をしています。

また、空調設備等を最大限活用して常時換気に努めています。

お手洗いには新たに便座除菌クリーナーを設置しました。

今後も、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため努力してまいります。

例年、下記の期間は冬季営業として、公開内容を限定して開館しておりましたが、今シーズンは冬季休館とさせていただきます。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

【冬季休館期間】 令和2年12月1日(火)~令和3年3月19日(金)

お笑い芸人 ヤポンスキーこばやし画伯が一茶記念館の魅力を紹介

施設紹介編

収蔵庫の燻蒸のため下記の期間臨時休館となります。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

【期間】令和2年11月10日(火)~15日(日)終日

新型コロナウイルス感染症の全国的な流行を受け、11月19日に予定しておりました小林一茶194回忌全国俳句大会につきましては、開催の方法、可否について慎重に検討してまいりましたが、依然新型コロナウイルス感染症の流行が収束しないことから、下記の当日イベントを中止させていただきます。

【中止となるイベント】

毎年ご参加いただいている皆様をはじめ、参加を楽しみにされていた皆様にはまことに申し訳ございませんが、ご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。

なお、本大会では、すでに兼題、高校大学生部門、投句箱の各投句を締め切っており、選者の皆様による選句、賞の決定、作品集の刊行については、通常通り実施いたします。今年もたくさんの皆様のご投句まことにありがとうございました。

受賞者の皆様には、賞が決定次第お知らせする予定です。

今後も一茶忌全国俳句大会を何卒よろしくお願いいたします。

一茶記念館は新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館しておりましたが、6月2日(火)から開館しました。

【御来館される方へのお願い】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 以下の事項について御理解と御協力をお願いいたします。

- 発熱や咳等の風邪症状のある方は入館をご遠慮ください。

- 必ずマスクの着用をお願いします。

- アルコールによる手指消毒、こまめな手洗いにご協力ください。

- 「連絡先記入票」の提出にご協力ください。

万が一に備え、保健所等による聞き取り調査等にご協力いただく場合があります。代表者の方の氏名・住所(市町村)・連絡先電話番号・来館人数を控えさせていただきます。

連絡先記入票(word) / 連絡先記入票(PDF)

※お預かりした個人情報は、当館において厳重に管理し、上記以外の目的には使用いたしません。

- 観覧時は、会話をお控えいただくと共に、他のお客様との距離を確保してください。(2メートルを目安に)

- 展示ケース・パネル・民俗資料等に手を触れないでください。

- 館内が過密と判断した場合は、一時的に入館を制限させていただきます。

【感染予防・拡大防止対策】

- 館内のドアノブ、ロビーの椅子等、多くのお客様の手指が触れる箇所は、消毒液による拭き上げをします。

- スタッフは、こまめな手洗いを徹底すると共に、マスク・手袋を着用し、健康管理に努めます。

- 施設の換気を行い、展示室内が過度に込み合わないよう、入場の制限をかけるなど、館内環境に配慮します。

【館内施設等の使用制限について】

- 音声ガイドの貸し出しを中止します

- ゲーム機端末・映像コーナー等、不特定多数の接触を伴う展示を中止します

- 学芸員による展示解説は当分の間休止させていただきます

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、下記の期間臨時休館とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、なにとぞご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

【期間】 令和2年2月29日(土)~5月31日(日)

※6月1日は定例休館日のため、開館は6月2日からとなります。

※今後も休館期間は変更される場合があります。その際には改めてお知らせいたします。

今年5月5日(火・祝)に予定されていた、小林一茶第19回全国小中学生俳句大会表彰式および、第37回一茶まつりは、今般の新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、中止とさせていただきます。

俳句大会で受賞された皆様をはじめ、楽しみにしていただいていた皆様に、心よりお詫び申し上げます。なにとぞご理解・ご協力をいただけますようお願いいたします。

一茶の命日である11月19日に、恒例の一茶忌全国俳句大会が、一茶記念館を会場に開催されました。

午前中は、俳人で「澤」主宰の小澤實先生の記念講演が開催されました。今回は、「アニミズム俳人一茶」と題して、一茶俳句におけるアニミズム(万物に精霊が宿るという原始的な宗教観)を、多数の例句からご紹介いただきました。

例年悪天候が恒例の一茶忌ですが、今年は、暖かく、類を見ない晴天でした。お昼には、恒例の、地元の新そばを味わってもらうそば会が開催され、多くの人がおいしいそばに舌鼓を打ちました。

10月6日、第3回の一茶記念館講座を開催しました。今回は、当館前学芸員の中村敦子氏を講師に「一茶と周辺の人々 一茶を支えた人・一茶に学んだ人 」と題して、一茶と地元の人々の関係についてお話いただきました。

開催中の特別展「一茶のふるさと『柏原』の繁栄」と連動し、一茶の幼少期に、一茶の10歳年上の友人である桂国こと中村四郎兵衛が付けていた日記からわかる事、柏原での一茶の唯一の門人中村二竹のこと、さらには、ことし新たに発見された熊坂村の人々の点帳(作った俳句を一茶に添削してもらったもの)についてなどお話いただきました。

開館期間

3月20日~11月30日(通常営業)

休館日 5,6,9,10月末日(土・日に当たる場合は翌月曜日)、年末年始

※冬季営業/12月1日〜3月19日の間も、平日のみ見学可能

開館時間

午前9:00~午後5:00

入館料

おとな(高校生以上) 500円(450円)

こども(小中学生) 300円(260円)

※( )内は20名以上の団体料金

※障がい者手帳ご提示の方と、

付添いの方1名まで半額