開館期間

3月20日~11月30日(通常営業)

休館日 5,6,9,10月末日(土・日に当たる場合は翌月曜日)、年末年始

※冬季営業/12月1日〜3月19日の間も、平日のみ見学可能

開館時間

午前9:00~午後5:00

入館料

おとな(高校生以上) 500円(450円)

こども(小中学生) 300円(260円)

※( )内は20名以上の団体料金

※障がい者手帳ご提示の方と、

付添いの方1名まで半額

ねこ館長日記

重箱の銭四五文や夕時雨 八番日記 文政二年

朝霜やしかも子供のお花売 八番日記 文政三年

現在仲見世通りがある、善光寺仁王門から山門の間は、江戸時代は「堂庭(どうにわ)」と呼ばれていました。お寺の境内という扱いであったため、江戸時代は常設の商店が許されず、仮小屋で営業していました。土産品のみならず、さまざまな日用品も売られ、香具師による興行まで行われていました。

冒頭の重箱の句には「善光寺門前憐乞食」と前書があり、時雨が降る寒い夕方、銭を満足に得られないホームレスの姿をよんでいます。また、お花売の句は、霜が降りるような寒い朝に、本堂の前でお供えの花を売る子どもの姿です。

善光寺には、仏の慈悲と参拝客を求めてさまざまな人が集まりました。その中でも特に立場が弱い人々を、一茶は共感をこめて見つめました。

5月5日子どもの日は小林一茶の誕生日。一茶記念館周辺では毎年恒例の「一茶まつり」が開催されました。当日は好天に恵まれ、ご覧のように大盛況。特に今年は子どもさんの来場者が例年に増して目立ちました。

一茶記念館の館内では、全国小中学生俳句大会の表彰式も行われ、横川町長から、特選に選ばれた皆さんに賞状と記念品が贈られました。写真は地元の信濃小中学校4年生が童謡「一茶さん」の斉唱を元気に披露しているところです。

それおもんみれば秋風あきの露 離山神社俳額 文政三年

酒饅頭つるやは安永8年(1779)、一茶15歳、ちょうど江戸に奉公にだされたころに創業しました。ほのかに麹の風味がする、ふんわりした酒饅頭は、昔ながらの製法を伝える上品な味の一品です。

この饅頭屋の三代目(養子)の宮沢武曰(ぶえつ)(1783―1843)は、一茶と同時代に活躍した俳諧師でした。武曰は当時東北信地方でたくさんの門人を従えていた千曲市戸倉の俳諧師宮本虎杖(こじょう)(1741―1823)の高弟で、自身も善光寺門前を中心にたくさんの門人を従えました。

武曰は一茶とも親しい関係でした。文政3年(1820)に長野市松代の離山(はなれやま)神社の俳額奉納で、虎杖、その子の八朗(はちろう)とともに一茶と武曰が選者をしていたり、一茶関係の撰集に武曰の句が出てきたり、手紙のやりとりも見られます。

善光寺の東側にある城山公園内の彦神別神社付近には、武曰の句碑もあります。これは天保11年(1840)に武曰の門人たちにより建立されたものです。

※おもんみる(惟る・おもいみる)=よく考える、思いめぐらす

うつくしや障子の穴の天の川 志多良 文化十年

善光寺仁王門の裏手を右に折れ、300メートルほど進むと、写真の北島書店があります。ここは旧北国街道の道筋で、新町と呼ばれる地区でした。

現在の北島書店の場所は、一茶の門人で薬種商を営んでいた上原文路の家でした。また、その向かいには、文路の縁で一茶の門人となった小林反古の家もありました。文路の家は一茶が善光寺界隈を訪れる際の定宿でした。また、一茶が江戸等に手紙を出す際に取り次ぎもしています。

文化10年(1813)6月、一茶はお尻に「癰(よう)」という悪性のできものができ、痛みと高熱に苦しみました。この時一茶は文路の家で75日間にわたり寝込んでいます。一旦は死を覚悟するような病状でしたが、なんとか回復することができました。

冒頭の天の川の句は、寝込んでいる間の七夕の日に、できものから膿が出て、回復に向かった際によんだ句です。

寝込んでいる間、弟や親戚に加え、門人たちも方々から、まんじゅう、せんべい、こんぺいとうといったお菓子や、そばなどのお見舞い品を持参して駆けつけています。また、何人も医師が呼ばれ、代わる代わる一茶を診ています。とてもにぎやかな病床で、手厚い看病をうける姿からは、一茶の人望がうかがわれます。

心からしなのゝ雪に降られけり 文化句帖 文化四年

藤屋は江戸時代前期の慶応元年(1648)創業で、北国街道善光寺宿の本陣を務めた格式高い旅館です。

文化4年(1807)11月4日、父の遺産交渉のため帰郷した一茶は、柏原に入る前に藤屋に一泊。翌日柏原に入りますが、遺産相続をめぐる確執から村人に冷たくあしらわれ、この句をよみました。

江戸への帰路、頼みにしている門人滝沢可候に会いに行き、連れだって可候の弟、大門町の柯尺宅(こちらを参照)に泊まりました。翌日、傷心の一茶をなぐさめるためか、可候は10㎞もはなれた南原(川中島)まで一茶を送ってくれました。

4月25日・26日の2回にわたって、一茶記念館でプレットロ・ロマンティコによる歌とマンドリンオーケストラの演奏会が開催されました。

同オーケストラは、名古屋市を中心に活動されている団体です。実は、創始者で日本のマンドリンの大家であった中野二郎氏は、童謡「一茶さん」の作曲者でもありました。今回はその縁で、一茶記念館で演奏会をしていただくこととなりました。

現在の指揮者は、中野二郎氏のご子息中野雅之さん。今回は一茶さんに扮していただき、童謡「一茶さん」をはじめ、「ふるさと」や「牧場の朝」といったなつかしい歌唱曲や、マンドリン合奏曲などを披露していただきました。

一茶記念館の研修室は音響効果のあるホールではありませんが、それでも十二分に美しく響くマンドリンの音色と歌声に、来場した皆さんも魅了されていました。

雪とけて町いっぱいの子どもかな 浅黄空 文化二年

一茶の門人のひとりに滝沢柯尺(かせき)がいます。兄は、飯綱町毛野の豪農滝沢可候、弟は高山村紫の久保田家に養子に入った久保田春耕で、いずれも一茶の有力な門人・支援者です。

柯尺は、大門町にうつり住み、善光寺の寺侍として行政手腕を発揮するかたわら、松屋という屋号で酒屋も営んでいました。八十二銀行大門町支店の斜め向かいにある「門前農館」の場所が、宅跡だと言われています。一茶は善光寺を訪れるたびに、この家に顔を出したり宿泊しています。

冒頭の句は、一茶が江戸俳壇引退の記念に出版した本「三韓人」に柯尺の作品として出てきますが、実際には一茶が、自身の有名な俳句「雪とけて村いっぱいの子どもかな」を少し変えて、柯尺のために代作したものです。

ねはん像銭見ておはす皃(かお)も有 七番日記 文化十二年

仲見世通りのちょうど中ほどから東側に道を折れたところにある世尊院。その本尊、重要文化財に指定されている銅造釈迦涅槃像は、鎌倉時代末期の作で、涅槃像としてはきわめてめずらしい等身大(166㎝)です。江戸時代、善光寺の前立三尊像とともに回国開帳で全国をめぐり信仰を集めました。

善光寺御開帳の期間中は、世尊院の前にも回向柱が建ち、普段は特定の日しか拝観できない涅槃像も拝観することができます。ぜひ立ち寄ってみてください。

冒頭の俳句は、一茶らしく、涅槃像の前のお賽銭をユーモラスによんでいます。

雀子も梅に口明く念仏哉 文化句帖 文化元年

徳本(とくほん)上人は「木喰(もくじき)」という、穀物を断つ一種の断食修業を行った浄土宗の僧侶で、一茶の時代に全国的に崇拝を集めていました。

文化13年(1816)4月、徳本は善光寺周辺の浄土宗の寺、西方寺、寛慶寺に滞在。信仰心の厚い一茶は、4月22日に寛慶寺に出かけていき、徳本に「十念」(南無阿弥陀仏と十回唱えること)を授かっています。 一茶は文化元年(1804)3月江戸本所の霊山寺でも徳本に十念を授かっていて、その時よんだのがこの句です。

写真の、独特の書体で「南無阿弥陀仏」と書いた徳本碑は、徳本が布教した各地につくられ、善光寺、西方寺、寛慶寺をはじめ、長野県内だけでその数は181にのぼります。善光寺の徳本碑は、本堂の西側、善光寺史料館へと向かう石畳の道の入り口にあります。

かいだんの穴よりひらり小てふ(ちょう)哉 七番日記 文政元年

善光寺本堂内の階段をおりて、くらやみの中を進み、瑠璃壇の下をめぐる「戒壇巡り」。ご本尊の真下にある錠前にさわると、極楽往生が約束されるといいます。これを一茶は俳句にしました。

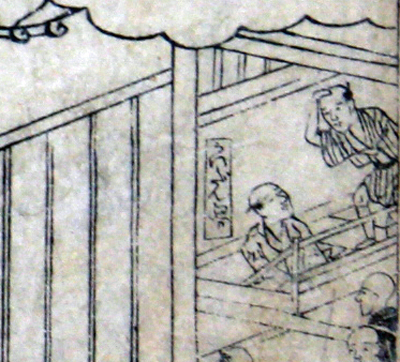

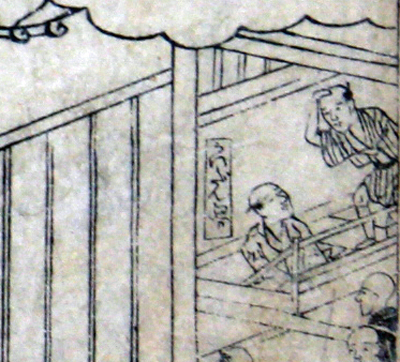

図は『二十四輩順拝図会』内の「善光寺朝参りの図」の一部で、戒壇の入口の様子が描かれています。枠内には「かいだん廻(めぐ)り」と記されています。同図会は、享和3年(1803)、一茶41歳の頃刊行されており、現在の戒壇巡りとあまり変わらない様子だったことがうかがえます。

しかし、天保2年(1831)作の『北国一覧写―越後・信濃・上野・武蔵』には、本堂の軒下、つまり屋外の入り口から直接入って戒壇巡りをする様子が描かれており、また、現在の戒壇は昭和5年に改造されたものと言われているため(長野市史より)、一茶が目にした戒壇巡りがどのような姿であったのかは、はっきりしません。

開館期間

3月20日~11月30日(通常営業)

休館日 5,6,9,10月末日(土・日に当たる場合は翌月曜日)、年末年始

※冬季営業/12月1日〜3月19日の間も、平日のみ見学可能

開館時間

午前9:00~午後5:00

入館料

おとな(高校生以上) 500円(450円)

こども(小中学生) 300円(260円)

※( )内は20名以上の団体料金

※障がい者手帳ご提示の方と、

付添いの方1名まで半額