ねこ館長日記

カテゴリー別アーカイブ: ねこ館長日記

俳人日下野由季さんと親子で俳句入門

7月30日に「親子で学ぶ俳句入門教室」を、小学生の親子を対象に開催しました。中学3年生から、保育園の年中さん9人と、お母さん、おばあちゃんに参加していただきました。

講師の日下野由季(ひがのゆき)さんから、最初に575の言葉で、季語を入れて作る俳句の特徴についてお話がありました。

そこから、今回は、「夏の思い出」をテーマに、みんなで季語を出し合いました。かき氷、せみ、扇風機、キャンプなど、たくさんの季語が浮かびました。

そして、出てきた季語にまつわる夏の思い出を文章にしてみることになったのですが、低学年のお子さんが多かったこともあり、みんな悪戦苦闘。でも、日下野さんが一人ずつ一生懸命教えてくれたので、それぞれ少しずつ俳句の形になっていきました。

できた俳句は、色鉛筆なども使って、1枚の絵ハガキに仕上げ、最後にみんなで発表しました。夏の思い出が俳句の形でそれぞれの胸に残ったのではないでしょうか。

新資料「梅太郎宛書簡」展示中です。信濃毎日新聞掲載

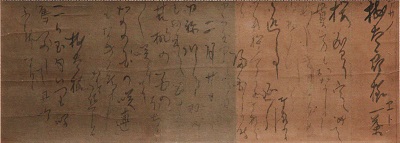

この度信濃町内の収集家の方が入手した一茶の新資料、「梅太郎宛書簡」が信濃毎日新聞で紹介されました。

この書簡は、一茶の忠実な門人の一人西原文虎に宛てたもので、この資料の発見により、両者の交渉の始期が2年余りさかのぼることになります。

この時の文虎は、まだ幼名梅太郎を名乗る若干二十歳の青年です。江戸在住の一茶は、故郷永住を見据えて、信濃での門人づくりに励んでいた時期で、手紙の内容も梅太郎の句の添削に関する返信です。

実は同日に他の門人にもそっくりな内容の手紙を送っており、一茶記念館では、両方を比較展示しています。9月末頃まで展示していますので、ぜひご覧ください。

中学生のお手伝いで企画展準備完了

本日から開催する企画展「一茶の江戸暮らし」

今回は、7月5日から7日までの3日間、地元信濃小中学校の8年生(中学2年生)二人が職場体験に訪れ、展示準備を手伝っていただきました。

当然ですが2人とも展示準備の作業は初めてです。最初はパネル作成に挑戦してもらいましたが、とても丁寧に作業を進めてくれて、作り馴れている学芸員よりも上手なくらいでした。

後半は展示室で資料の陳列やキャプション貼り。現場での仕様変更にも迅速に対応してくれて、スムーズに会場づくりが進み、2人が帰るころには無事会場が完成しました。

今回の展示では、一茶の江戸での暮らしぶりをテーマに、交遊関係、住まい、訪れた名所の3つのコーナーを設けて、資料からわかる一茶の江戸での生活をご紹介しています。中学生たちの奮闘で完成した企画展をぜひご覧ください。

高橋敏名誉教授の熱血講義

6月25日に第2回一茶記念館講座を開催しました。

今回は、近世民衆史・教育史の専門家で、著作も多数ある、国立歴史民俗博物館名誉教授の高橋敏先生をお招きし、「江戸の平和力―俳人一茶と百姓弥太郎―」と題してお話しいただきました。

高橋先生は、今回の講座のために約半年間にわたって綿密なご準備をいただきました。一茶は突如北信濃に現れたのではなく、近世北信濃の高い文化レベルが一茶を生み、晩年に帰郷した一茶を受け入れたという視点から、本を一冊書けるほど、多数の地方資料を読み解き、一茶と北信濃の文人、文化の源泉について調査され、それを基に講義していただきました。

一茶を庇護した柏原宿の本陣中村六左衛門家や、中野で江戸の文人たちを迎え入れ、晩晴吟社に関わった山田松斎の再評価、そして、天領支配における中野代官と、地方豪農たちの関係などから、一茶の生きた時代の北信濃を活き活きと解説いただき、また、一茶についても、なぜ柏原に門人ができなかったのかを、地域コミュニティとの付き合い方という新たな視点で論じていただきました。

先生の一茶と北信濃の研究にかける熱意が会場にも伝わり、会場全体が熱気を帯びたように感じた講演は、異例の30分延長でしたが、参加した皆さんからは、非常に好評価していただきました。

俳人土肥あき子さんの一茶記念館講座

5月28日に今年度の第一回一茶記念館講座を開催しました。

今回は、信濃毎日新聞一面で、俳句鑑賞「けさの一句」を連載されている、俳人の土肥あき子さんに、「俳句の鑑賞 鑑賞によって見えてくるもの」と題してお話しいただきました。

信濃毎日新聞だけでなく、多数の新聞誌上や、インターネット上でも俳句鑑賞の連載をされている土肥さんは、俳句の鑑賞について、実作者でもあるという立場から、俳人飯田龍太の言葉を引用して、「実作と鑑賞とは俳句の両輪である」と話され、「朴散華」という季語を例に、散華はいさぎよく散る姿を言うが、実際には朴の花は茶色く萎れていくことから、歳時記に載っている言葉を鵜呑みにすると、鑑賞するものに誤解を与えてしまうこともあると、その大切さを話されました。

また、土肥さんは大のネコ好きで、猫に関する著作もあります。今回は、江戸時代から、明治大正をへて現代までのネコの俳句を鑑賞し、時代の経過とともにネコと人との関係性が移り変わっていく様子について、ネコ好きならではの視点でお話しいただきました。

涼やかな着物姿でご登場いただいた土肥さんの講演は大盛況で、近年類を見ない多数のお客様にご来館いただきました。

また、暖かくなると資料棟の隠れ家に潜みがちな当館のネコ館長うみちゃんも、今日ばかりは土肥さんにしっかりごあいさつ。いつものように愛想はあまりありませんが、館長としての務めを果たしました。